〇ウキ沈めとは何ぞや!?

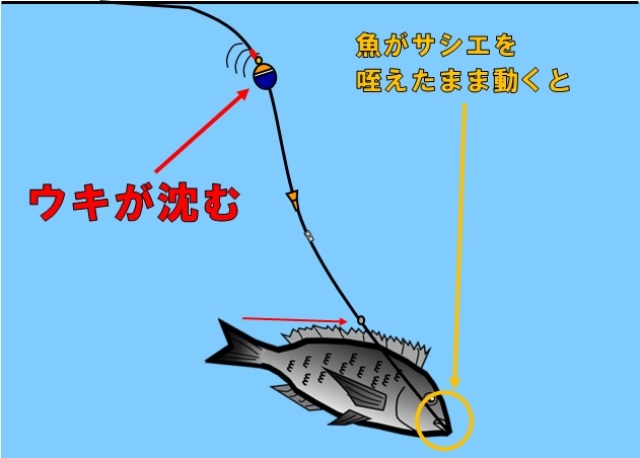

普通のフカセ釣りはウキが沈む=アタリと判断し、合わせを入れます。

ウキが沈むイメージ👇

しかし、ウキ沈め釣法とは、その名の通り、ウキを沈める釣法です。

「ウキを沈めたらアタリわからんやん!?」

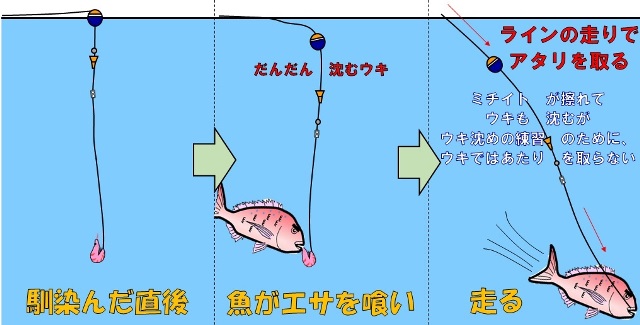

とツッコミが入りそうなのですが、実はその通りでウキではあたりは取りません。

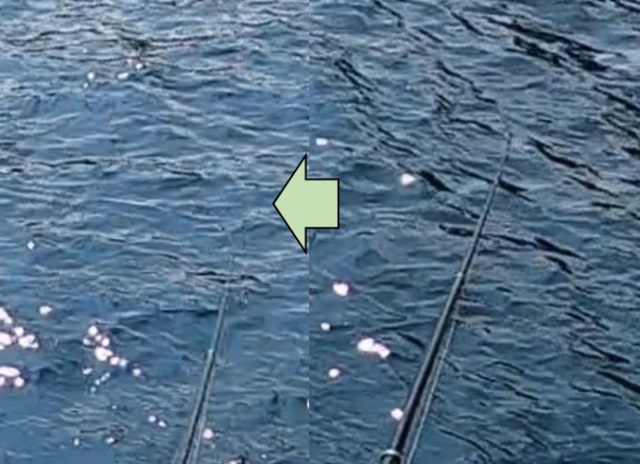

アタリは竿先やミチイトの走りで取ります。

竿先のアタリの瞬間👇

ミチイト走りの瞬間👇

〇ウキ沈め釣法のメリット

では、なぜわざわざウキを沈めて、竿先やミチイトの走りであたりを取るといった、ややこしいあたりの取り方をするのでしょうか?

答えは釣れるからです!

特に、喰い渋る魚に対し、絶大な効果を示します。

通常、ウキを浮かせて釣る際は、仕掛けが立った状態であたりを待ちます。

この状態だと、魚に違和感を与えるようで、喰いが経つ高水温期などで、喰い気の有る魚は喰ってくるのですが、サシエがずっと残るような状況では、

違和感を感じ喰ってきません。

しかし、ウキを沈めることで、仕掛けが自然な形で沈んで行きます。

これはウキが仕掛け、サシエとともにごく自然に、沈下していくためだと考えています。

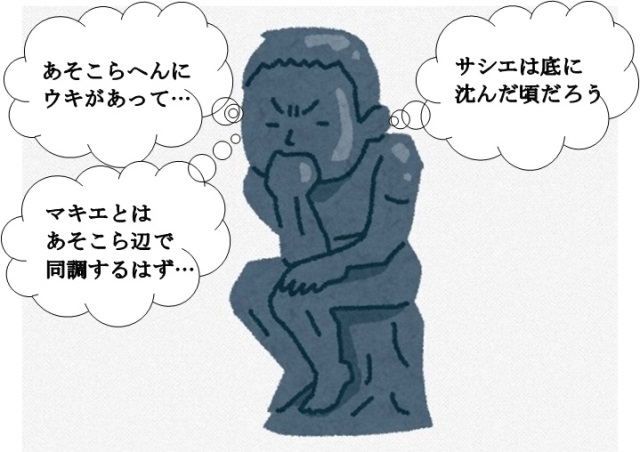

さらに、マキエが沈んで行くスピードに合わせてウキを含む仕掛けも沈むので、同調率がかなり高い釣りと言えます。

マキエとの同調の仕方イメージ👇

この仕掛けの自然な馴染み方が、魚に違和感を与えず、喰わせることにつながるのです。

〇ウキ沈めの難しさ

とはいっても、ウキ沈め釣法はそう簡単ではありません。

なにせ、ウキという情報源が見えないというデメリットは、事の他大きいからです。

ウキが見えるメリットは色々あります。

①潮の流れの方向・強さがわかる

②今どこに仕掛け(ウキ含む)があるかがわかる

③タナ(設定したサシエまでの深さ)を変えずに釣りが出来る

これらの情報を、整理しながら、タナや、キャストする位置、マキエを投入する位置などを調整し、アタリを待ちます。そしてアタる(魚がHITする)ということは、これらの調整が、ピタッとハマった証でもあります。

しかし、ウキ沈めでは、ウキが見えないため、これらの情報を全て頭の中で想像しながら、釣りをすることになります。

さらに、常に高いラインメンディングが要求されます。

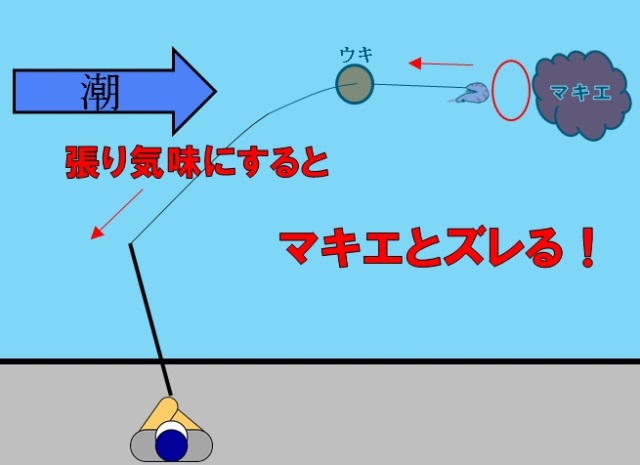

例えば、潮が横に流れる場所で、ラインを引っ張ると、マキエと同調する位置からだんだんズレていきます。

ラインを引っ張ってマキエからずれるイメージ👇

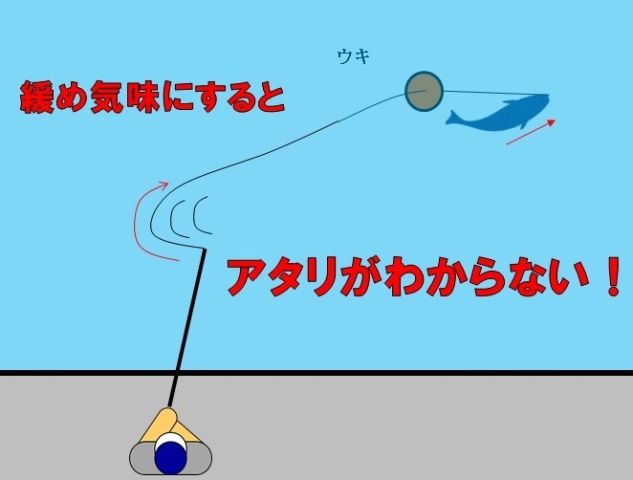

逆にラインを緩め過ぎると、アタリがわからなくなります。

ラインを緩めるとアタリがわからないイメージ👇

つまり、張らず、緩めずの絶妙なラインコントロールが釣り人に要求される・・・

これがウキ沈めを難しくしている、最大の要因だと思います。

これくらいのラインの張り加減が良い👇

〇まずは全遊動ウキ仕掛けから練習

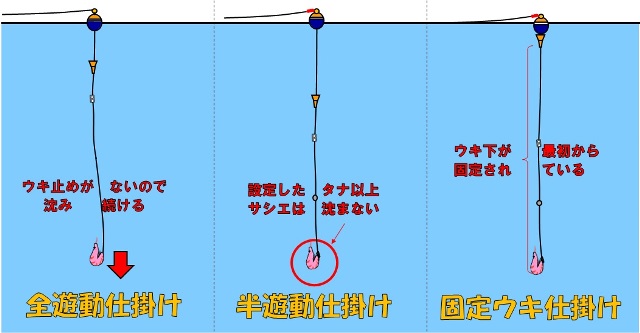

全遊動ウキ仕掛けとは、ウキ止めの糸を付けずに釣る釣り方です。

ウキの遊動方式は、タナ固定、半遊動、全遊動の3パターンに分けられます。

各遊動方式のイメージ👇

この全遊動で、ウキを0もしくは00号にし、余浮力を相殺する浮力設定(G4~G8)にします。そして、ラインを張らず緩めずの状態で張りつつで待ち、通常はウキで取っていたアタリを、竿先で取るようにします。

全遊動+弱ウキ沈めのアタリイメージ👇

〇ウキ沈めでのリールの持ち方

ラインを張らず緩めずで保つためには、ベールをオープンにし、スプールに指を当て、ラインを出したり止めたりをコントロールします。

いちいちベールを開け閉めすると、ラインコントロールが遅くなり、また張らず緩めずの状態をキープできないからです。

ペールオープンでの指のかけ方👇

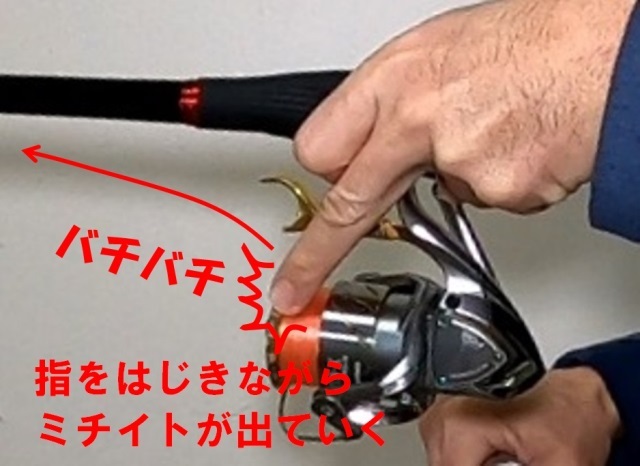

仮にアタリがあり、合わせるときは、指をスプールに当て、ベールオープンのまま、竿を煽って合わせます。すると、ミチイトを指でバチバチと弾きながらになりますが、フッキングすることができます。

合わせの際の指の感覚👇

この方法でも、しっかり魚の口にフッキングできますので、慣れるためにも練習してみてください。

〇まとめ

今回はウキ沈めの概要として、さらっと簡単に説明をしました。

よりディープな内容のウキ沈め釣法について、興味がある方は、次の記事を読んでみてください。

それでは今回はこの辺で・・・。